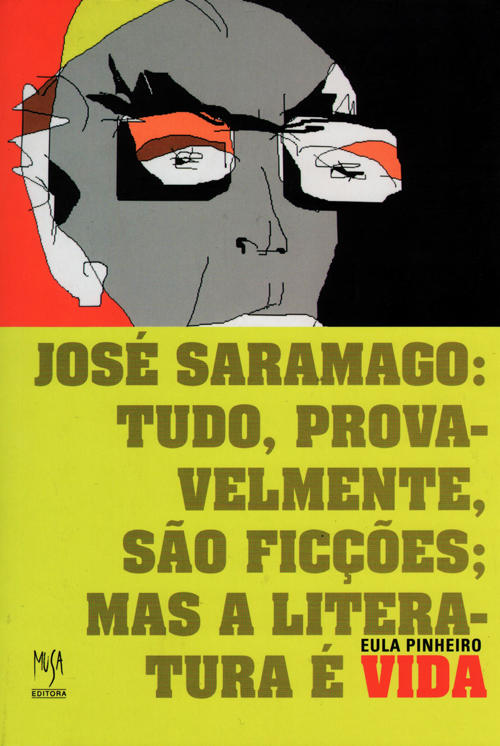

Resultado de uma Dissertação de Mestrado, temos aí o livro 'José Saramago: Tudo Provavelmente são Ficções, mas a Literatura é Vida', onde Eula Ribeiro analisa a primeira fase da obra do escritor português, desde o 'Manual de Pintura e Caligrafia' até à 'História do Cerco de Lisboa'. Ele próprio também tratou do seu percurso e da metáfora da 'estátua' (e da 'pedra') ao proferir uma conferência na Itália em 1998, cujo texto-base reproduzo a seguir.

A ESTÁTUA E A PEDRA

José Saramago

(Torino, 07 de maio de 1998)

Obrigado

ao Professor Pablo Luís Avila, nosso amigo, pelas suas palavras que não se

limitaram a apresentar o autor e o escritor, mas entraram também por áreas que

são pessoais e que não posso deixar de agradecer, porque isto de ir pela vida

como autor pode parecer algo muito compensador, mas a verdade é que acaba-se

por, mais tarde ou mais cedo, perder a relação com o nosso próprio eu, o eu

mais simples, mais elementar e por ver-nos apenas como autores. É bom,

portanto, que nas apresentações não se esqueça a pessoa que o autor é. E agora

eu entraria no meu tema, A Estátua e a Pedra, que pode parecer um pouco

estranho e um pouco desconcertante, uma vez que eu não sou nem escultor nem

construtor de prédios. Espero, contudo, que, no fim do percurso, esta ideia da

estátua e da pedra, que eu tentarei aclarar, sobretudo com referência aos meus

dois últimos livros, fique ela também clara no vosso espírito.

Ontem, depois de uma sessão sobre

história, aliás, magnífica sessão, eu tive ocasião de dar uma entrevista, para

o jornal Il Sole – 24 ore, a um jornalista, que eu creio estar aqui, o

jornalista Andrea Casalegno. E foi interessante porque eu tinha acabado de

assistir a essa sessão sobre temas históricos e passei a uma conversa que não

era sobre a história mas sobre hipóteses de consequência, da situação histórica

actual e o que pode acontecer no futuro. Num caso e no outro, não se tratou de

literatura, embora numa das conferências aqui, do Prof. Carlos Reis, se tivesse

enfim tratado de um romancista, Eça de Queirós, na vertente do seu trabalho

dedicado ao tema histórico. No conjunto, porém, eram temas sobre histórias que

não tinham nada que ver com a literatura. E a minha entrevista também não tinha

nada que ver com a literatura, o que de certo modo a mim me agrada porque ando

a dizer desde há uns tempos com alguma surpresa de quem me escuta que cada vez

me interessa menos falar de literatura. Pode parecer isto uma provocação, pode

parecer isto, enfim, uma atitude de quem quer tornar-se interessante e portanto

faz declarações um pouco inesperadas. Mas a verdade é que eu duvido mesmo que

se possa falar de literatura como duvido que se possa falar de pintura ou que

se possa falar de música. Evidentemente que se pode falar, como se pode falar

de tudo, como se fala dos sentimentos, das emoções e não quero com isto reduzir

ao silêncio aqueles que escrevem ou aqueles que lêem ou aqueles que sentem ou

aqueles que compõem música ou que pintam ou que esculpem, como se a obra em si

mesma já contivesse tudo quanto é possível dizer e que tudo o que vem depois

não fosse mais do que glosa do que já foi dito ou daquilo que, não tendo sido

dito, está ali. E é como se eu desejasse que tudo acabasse por limitar-me a uma

contemplação muda pela consciência que eu tenho de que, de uma certa maneira,

em todos estes domínios da arte da literatura, estamos lidando, estamos

tentando relacionar-nos com aquilo a que chamamos desde há muito tempo o

inefável. O inefável, uma vez que é inefável, é o que não pode ser explicado, é

o que não pode exprimir-se, havendo em todo o caso o cuidado de, a partir

disto, não cair em ideias de carácter transcendente onde tudo encontraria uma

explicação que seria exactamente não ter explicação nenhuma.

Esta atitude não parece racional,

porque não parece racionalista uma contradição à primeira vista e é uma

contradição numa pessoa que se considera a si mesmo racional, quer dizer que eu

tento fazer passar tudo pela razão. Isto não quer dizer que eu tente também

fazer passar pela razão os sentimentos que vivem ao lado da razão, embora não

haja grande migração de um lado a outro. O que, sim, quer dizer é que da mesma

maneira que aqui ontem a propósito da conferência do Nuno Júdice e enfim

reportando-nos a um verso do Fernando Pessoa quando ele dizia O que em mim

sente está pensando, eu propunha que esta frase, no fundo mais um jogo de

palavras dos muitos com que o Fernando Pessoa se entretém e nos entretém, em vez

de dizermos O que em mim sente está pensando, e parece que há de facto uma

tendência nessa direcção, talvez devêssemos dizer O que em mim pensa está

sentindo.

Esta coincidência de uma sessão sobre

a história e de uma entrevista sobre a história futura ou sobre o que pode ser

a partir dos dados do presente a história futura, leva-me a voltar a uma

questão velha, não muito velha porque enfim eu não ando a escrever há tantos

anos assim, mas que de uma certa maneira marcou desde o princípio o meu

percurso como escritor, sobretudo como romancista. E o que me marcou e continua

a marcar, confesso, com uma certa impaciência minha, é essa ideia de que eu sou

um romancista histórico, o que se confirmaria tanto por alguns livros que

escrevi como por uma atitude minha em relação ao tempo, em relação,

precisamente, à história, em relação a alguma coisa que para mim é claríssimo e

desde sempre o foi, mesmo quando eu ainda não escrevia livros, de que somos

herdeiros dum tempo, somos herdeiros duma cultura, somos, para usar um símile

que algumas vezes eu empreguei, como se estivéssemos numa praia, o mar está ali

e há uma onda que caminha em direcção à praia e essa onda não poderia mover-se

sem o mar que está por detrás e sobre essa onda que vem enrolando há uma

pequena franja de espuma que avança em direcção à praia onde vai acabar. Eu

penso enfim, para usar esta metáfora marítima, que somos nós a espuma que é

transportada nessa onda e essa onda é ela mesma impelida pelo mar e neste caso

o mar é o tempo, todo o tempo que ficou atrás, todo o tempo vivido que nos leva

e que nos empurra. Vivemos uma apoteose de luz e de cor na relação entre o

espaço e o lugar onde o mar está e somos essa espuma branca brilhante,

cintilante que tem uma breve vida, uma breve cintilação. Isto pode fazer de mim

alguém a quem a história preocupa, e é certo, a quem a relação com o tempo

passado preocupa, e é certo. Mas também é verdade e isso tem sido menos

apontado que há outra preocupação minha que não tem que ver com o passado e que

tem que ver com o destino da onda que vai derramar-se, acabar na praia. Por

isso na entrevista a Andrea Casalegno não falou de literatura, não falámos de

literatura, falámos da Europa, falámos do futuro, falámos daquilo a que eu

chamei, eliminando, digamos, um conceito muito recente mas que me parece, do

meu ponto de vista, que já está esgotado, que é o conceito do neoliberalismo

económico. Eu preferi substituí-lo por uma outra expressão que seria a de

capitalismo autoritário.

Foi disto que nós falámos, mas não é

disto que eu vou falar, claro está. Vou falar duma estátua, vou falar duma

pedra e é nesse ponto que me vou colocar agora, servindo-me desta relação

considerada óbvia entre aquilo que eu faço como escritor e os temas que eu

tenho escolhido, embora este termo de escolher há que examiná-lo, e já o

faremos adiante, e portanto é saber até que ponto eu sou de facto aquilo a que

se chama um romancista histórico. Foi citado aqui ontem um grande,

provavelmente o maior, historiador português, Alexandre Herculano, que decidiu

também escrever romances históricos, e há três romances, O Monge de Cister,

Eurico o Presbítero e O Bobo , romances que hoje não é fácil ler, romances

escritos num estilo muito, diria eu, muito pesado, um estilo, que digamos, não

avança, onde há uma retórica romântica dificilmente suportável. De toda a

forma, são enfim livros duma grande intensidade. Nesse caso pode-se dizer que o

romance histórico em Alexandre Herculano foi, por assim dizer, uma consequência

directa do seu trabalho de historiador. Agora, se deixarmos o Alexandre

Herculano e se pensarmos num outro autor português que veio muito mais tarde e

que é este que está aqui, sem estabelecer qualquer outro tipo de comparação,

acontece que, tendo eu começado a minha vida literária muito cedo, uma vez que

aos vinte e cinco anos publiquei um romance que não é bom e que só vinte anos

depois voltei a publicar, isto leva muitas vezes algumas pessoas de boa vontade

a perguntarem-me se decidi ficar calado durante vinte anos para ganhar

experiência, para depois começar a trabalhar com mais seriedade. E eu sempre

digo que não, porque ninguém tem a certeza de viver mais vinte anos e seria

absurdo dizer Vou agora esperar vinte anos, como se os tivesse garantidos para

depois disso começar a escrever com mais seriedade. Não foi assim e de resto

toda a minha vida foi feita sem planos, sem projectos, sem estratégias, sem

definir caminhos para chegar a determinados objectivos e isso tem que ver

também e talvez sobretudo com a minha própria actividade literária.

Depois da Revolução de 1974, tendo eu

sido, durante oito meses, no ano de 1975, director de um jornal que nessa

altura era e talvez ainda hoje seja o mais importante jornal português, o

Diário de Notícias, em Novembro desse mesmo ano eu deixei de ser director desse

jornal por razões, digamos, de ordem política, uma vez que em Novembro houve

aquilo a que já é possível chamar, sem nenhum risco de equívoco, um

contra-golpe de direita, de centro, se se quiser, que fez parar o processo

revolucionário em andamento. Isso custou-me a mim no plano pessoal, custou-me o

emprego que eu tinha e as funções que desempenhava nesse mesmo jornal. Tomei

nessa altura a decisão, provavelmente, eu diria, com certeza, a decisão mais

importante no que se refere à minha vida, à minha vida de escritor, que foi de

não procurar emprego e tentar saber o que é que eu poderia fazer finalmente

como escritor. Tinha uns quantos livros escritos, cinco ou seis, sete livros,

nada de muito importante com certeza, alguma poesia, crónicas literárias publicadas

em jornais, e pouco mais, ou, talvez, nada mais que isso. Decidi então não

procurar emprego e vivi durante uns quatro ou cinco anos de traduções. Aqueles

que já trabalharam nessa área sabem o que isso significa, porque as traduções

normalmente são mal pagas, é preciso um grande esforço para poder viver. Enfim,

é uma história antiga que não vale a pena recordar mais do que já foi

recordado.

Em 1977, portanto dois anos depois de

ter deixado ou de ter sido compelido a deixar as funções que tinha no Diário de

Notícias, eu publiquei um romance que se chama Manual de Pintura e Caligrafia.

É o meu romance mais italiano, quer dizer, eu diria mesmo, que é o único

romance italiano porque é de facto um romance onde a Itália tem uma presença,

digamos, mesmo em termos quantitativos, número de páginas, bastante evidente. O

Manual de Pintura e Caligrafia não promete nada ser um romance histórico. E eu

começo já por acentuar isto para que se veja como é redutora, e penso que cada

vez mais, esta definição de José Saramago romancista histórico. O Manual de

Pintura e Caligrafia não é um romance histórico, é um romance de actualidade, é

um romance que foi escrito no ano de 76, publicado em 77 e que se reporta

exactamente às semanas anteriores à Revolução de Abril de 74. É a história de

um pintor, não há que estranhar, eu, enfim sempre me interessei muito pela

pintura, é a história dum pintor, mas não é a história de um pintor genial, é a

história dum pintor medíocre, um pintor que ainda por cima tem a consciência da

sua mediocridade, o que é verdadeiramente extraordinário, e é um pintor que não

está contente com aquilo que faz e começa por tentar pintar melhor, ser melhor

pintor, mas evidentemente essas coisas não resultam da simples vontade e ele

reconhece que não, enfim, que não pode ir além daquilo que é o seu campo

possível de trabalho. Então decide começar a escrever sobre a pintura que faz e

inevitavelmente acaba por escrever sobre a escrita que está fazendo sobre a

pintura que faz. Por isso o livro se chama Manual de Pintura e Caligrafia, como

alguém que não está a aprender por um manual porque o livro começa por não

existir, o livro é escrito. A história é contada na primeira pessoa, enfim como

se calcula, a Itália aparece porque ele faz umas quantas viagens e portanto descreve

o que viu, é, no que se refere à Itália, uma espécie de percurso artístico,

mas, no que se refere à sua própria vivência pessoal, é um mergulho dentro

daquilo que ele julga ser, como hipótese de poder vir a ser outra coisa. É o

primeiro romance, sendo o primeiro romance desta minha última vida, e é também

o romance onde imediatamente a figura da mulher aparece como o elemento de

transformação. Este pintor conhece uma mulher e é esse conhecimento que o faz

reconsiderar que os caminhos pelos quais ele estava tentando conhecer-se a si

mesmo não eram com certeza aqueles que poderiam levá-lo a ter uma ideia clara

de si mesmo, porque era indispensável que nesse percurso para ele chegar a si

mesmo tivesse de passar por outro, neste caso, pelo outro que é essa mulher,

para que o caminho pudesse ter um sentido. O livro acaba precisamente na noite

da Revolução do 25 de Abril de 1974. O futuro desses dois, o pintor e a mulher

a quem ele ama e que o ama a ele não o sei, não sei se ainda estão felizes ou

se entretanto qualquer coisa lhes aconteceu que interrompeu aquela união. De

romance histórico, portanto, nada. Não há aqui nada de romance histórico.

O livro imediatamente a seguir é um

livro de contos que se chama Objecto Quase, que está publicado em Itália, pela

Einaudi, exactamente, e é um livro com, digamos, contos mais ou menos

fantásticos, ideias que eu tinha que não podia converter em romances. De resto,

nesse momento eu não estava tão seguro assim de poder dominar a técnica do

romance e portanto também os próprios temas não davam para isso, e são seis ou

sete contos, relatos, uns mais breves outros mais extensos, que de história

também não têm nada e que pelo contrário pareciam apontar para um tipo de obra

mais dedicado até mesmo, se se quiser, à ficção científica do que propriamente

à consideração dos factos concretos, reais, presentes, imediatos. Acontece, no

entanto, que eu tinha uma ideia que não era um projecto. Verdadeiramente eu

nunca tive projectos na vida, há que deixar isto bastante claro e quero demonstra-lo

desta maneira. Se eu, em 1976, quando eu escrevi, quando eu estava a escrever o

Manual de Pintura e Caligrafia, tivesse escrito num papel aquilo que eu

gostaria de vir a fazer, encontrar-me-ia com uma página branca, quer dizer,

teria uma página branca que não seria capaz de encher porque eu não tinha

projectos nenhuns para o futuro. Ao contrário de Balzac, e quando eu digo Ao

contrário de Balzac é ao contrário em tudo, claro está, e mesmo ao contrário

de, por exemplo, Fernando Pessoa, que tem listas, que escreveu listas de obras

a realizar, eu nunca tive aquilo a que se chama A Obra a Realizar. Depois do

Manual de Pintura e Caligrafia e do Objecto Quase, aí eu tinha de facto uma

ideia, que queria escrever um livro sobre aquilo que foi enfim a minha infância,

a infância de quem nasceu numa aldeia, de quem viveu nela, portanto, repor,

reconstituir, pôr de pé outra vez todo esse espírito da vida no campo, do

trabalho, dos sacrifícios, das misérias, das lutas que acabou por não ser

referido ao meu próprio lugar de nascimento e de vivência, que transportei para

outra região de Portugal, um pouco mais ao Sul do lugar em que eu nasci. Essa

região é o Alentejo, que tem efectivamente uma tradição de lutas camponesas

antiquíssima e esse é o livro que se chama Levantado do Chão, que se publicou

em Itália com o título de Una terra chiamata Alentejo, o que não acrescenta

nada, só diz onde é. Também aí se pode dizer que, bom, romance histórico, vamos

ver. É certo que se descreve a vida de três gerações duma família camponesa,

desde os finais do século dezanove até à Revolução de Abril de 1974, um pouco

mais além. Bem, são três gerações, há aí uma parte que podemos dizer de

passado, há uma reconstituição de factos ocorridos, portanto pode dizer-se,

enfim, tem alguma coisa de romance histórico, embora eu não o veja assim.

Aquilo que parece ter definido de uma

vez para sempre que eu sou um romancista histórico é o Memorial do Convento.

Mas vamos lá a ver. O Memorial do Convento nasceu como, e porquê? O Memorial do

Convento nasceu duma circunstância fortuita e que eu posso contar-vos em

meia-dúzia de palavras, que um dia, estando eu em Mafra, com algumas pessoas

que me acompanhavam, ou a quem eu acompanhava, e estando diante do convento, os

que conhecem o Convento de Mafra sabem que é uma coisa imensa, enorme, e eu

disse em voz alta Gostaria um dia de pôr isto num romance. Provavelmente se eu

não tivesse dito em voz alta, se eu tivesse pensado e calado, a própria

dimensão da tarefa provavelmente intimidava-me tanto que eu não tinha escrito o

livro. Só que ao pronunciar em voz alta aquilo que eu tinha pensado duma certa

maneira senti-me obrigado perante as pessoas que me tinham ouvido que

inevitavelmente me iriam perguntar Então, sempre escreves o romance sobre o

Convento de Mafra? Acontece também, por outro lado, que a ideia sobre o

Convento de Mafra, essa hipótese de vir a escrever esse livro, é posterior à

ideia que eu tinha de escrever O Ano da Morte de Ricardo Reis. O livro sobre o

Convento de Mafra foi publicado em Portugal em 1982. O Ano da Morte de Ricardo

Reis foi publicado em 1984, mas a verdade é que a ideia do Ano da Morte de

Ricardo Reis é anterior ao Memorial do Convento. O que acontece é que,

enfrentando-me com o Ricardo Reis, que é a mesma coisa que dizer enfrentando-me

com o Fernando Pessoa, entrou-me um tal pavor, um tal medo de desafiar as iras

dos especialistas do Fernando Pessoa, eu que não tinha diplomas nem atributos

nem méritos conhecidos para me meter nesse mundo pessoano, que, tal como terá

dito outro, Afastai de mim esse cálice, eu disse-me a mim mesmo, Afasta de ti

essa tentação. E o Memorial do Convento. é escrito antes, como se a tentação do

Memorial do Convento, como se a tarefa que me esperava para escrever o Memorial

do Convento.Ano da Morte de Ricardo Reis. Portanto, sai o Memorial do Convento

e a partir daí começa então José Saramago romancista histórico. O Ano da Morte

de Ricardo Reis podia mais ou menos confirmar um pouco essa ideia uma vez que

eu estava a publicar em 1984 um romance cuja acção se passava no ano de 1936.

Mas isto levanta uma questão, que é a de saber quando é que começa a história.

Cem anos, já é histórico? Parece que sobre isso ninguém tem dúvidas nenhumas,

não é. Mas cinquenta anos antes, também já é história? E vinte anos antes,

também será história? E vintequatro horas antes, será história? Então, nunca se

sabe muito bem onde é que está essa fronteira que separa aquilo que chamamos

presente daquilo a que chamamos passado, partindo desta ideia de que tudo

quanto tem que ver com o passado é história e tudo quanto tem que ver com o

presente é actualidade. Porque, se é verdade que por exemplo o Alexandre

Herculano, ou o Walter Scott, por exemplo, escreveram romances que sem nenhuma

dificuldade podemos classificar de históricos, no sentido de que são tentativas

de reconstituição de uma época determinada, de uma mentalidade determinada, sem

qualquer intromissão do presente, em que, por assim dizer, o autor finge

ignorar o seu tempo para colocar-se inteiramente num determinado momento do

passado que ele vai tentar reconstituir, no meu caso as coisas são diferentes.

No fundo, o romance histórico, entendido assim é como se o autor pudesse fazer

uma viagem ao passado, lá, fazia uma fotografia do passado e depois regressava

ao presente, colocava a fotografia diante dele e punha-se a descrever a

fotografia. Portanto ele não tinha, como ser duma época determinada como seria

neste caso o nosso presente, nada das suas preocupações de hoje poderia

interferir na reconstituição dum tempo passado que era aquilo que ele estava

tratando de fazer. Esse seria o romancista histórico ou o romance histórico

entendido como foi entendido pelo Walter Scott, por exemplo, ou pelo Alexandre

Herculano em Portugal. não fosse provavelmente muitíssimo mais difícil que a do

O Memorial do Convento não é este

romance histórico. O Memorial do Convento é um romance sobre um dado tempo do

passado, mas visto da perspectiva do momento em que o autor se encontra, e com

tudo aquilo que tem que ver com o autor, a sua própria formação, a sua própria

interpretação do mundo, o modo como ele considera o processo de transformação

das sociedades. Tudo é visto à luz do tempo em que ele está, e não com a

preocupação de iluminar aquilo que ele descreve apenas com as luzes ou os focos

do passado, ele vê o tempo de ontem com os olhos de hoje. Então o caso d’O Ano

da Morte de Ricardo Reis pode ser entendido como romance histórico, se se

quiser, do meu ponto de vista não o é, mas imediatamente muito menos o é A

Jangada de Pedra que vem logo a seguir, em 1986, e que aqui se publicou na

Feltrinelli creio, com o título La zattera di pietra. A Jangada de Pedra , como

se sabe, é a Península Ibérica, que se separa sem trauma da Europa e que vai

flutuando pelo mar fora como uma jangada, come una zattera, até parar, até se

fixar entre a América do Sul e a África. Uma ilha, a Península Ibérica

transformada numa ilha, e enfim o livro foi entendido de diversas maneiras

sobretudo negativas. Foi dito e redito e mil vezes proclamado que era um livro

escrito contra a Europa como se um pobre romancista pudesse escrever qualquer

coisa contra a Europa. E quem leu o livro efectivamente com olhos de ler e

sobretudo quem conhece a trajectória do autor também entende que o leitor reage

em relação a um livro e não tem que fazer passar as suas opiniões sobre esse

livro, por um conhecimento que ele tenha sobre a própria vida do autor, e

aquilo que ele diz, e aquilo que ele faz. Mas alguém, e que ainda por cima nem

sequer era um crítico literário, mas um político catalão, escreveu um artigo

extremamente interessante em que ele dizia mais ou menos isto, Não nos

equivoquemos, este senhor não quer que a Península Ibérica se separe da Europa,

aquilo que ele pretende é arrastar, levar a Europa para o sul, o que seria uma

transformação geológica tremenda, quer dizer, toda a Europa deslocando-se em

direcção, não já só a Península Ibérica mas toda a Europa deslocando-se para o

sul. Claro que isto tem que ver, já se sabe, com a velha questão norte sul, a

velha questão colonizadores colonizados, a velha questão exploradores

explorados, enfim, a dicotomia por um lado e a antinomia por outro lado norte

sul, tudo isso, com tudo o que leva de conceitos de supremacia rácica, de

domínio económico, de, digamos, imperialismo. Tudo isso, aquilo que está

implícito no livro, ou pelo menos para um leitor que o leia assim, pode ser

lido de distintas formas, claro está. É que o autor gostaria que a Europa

deixasse de ser aquilo que sempre foi para tornar-se, sem deixar de ser aquilo

que foi, porque as tradições pesam, a cultura pesa, a história pesa, mas para

converter-se de alguma forma numa entidade moral que acrescentasse a tudo

aquilo que ela tem sido uma dimensão ética, que até agora não teve, e que fosse

para o mundo o elemento de transformação de valores e de reconhecimento de

direitos de povos que até hoje, praticamente até hoje, e com certeza também no

futuro, de uma forma ou outra, têm sido e vão continuar a ser explorados. A

Jangada de Pedra foi, na minha cabeça, uma espécie de proposta para a formação

de uma nova bacia cultural que não seria já, porque essa já cumpriu o seu papel

histórico, a bacia cultural mediterrânica, mas sim aquilo que seria a bacia

cultural, que não tem forma de bacia, como é o caso, ao contrário do que

acontece com o Mediterrâneo, que praticamente é um grande lago, mas que seria

de uma certa forma isso a que os espanhóis chamam uma cuenca cultural do

Atlântico Sul. Quer dizer que entre a América do Sul e a África, a Península

Ibérica estaria aí, tornada ilha, e mesmo por ser uma ilha, cercada de mar por

todos os lados, podendo comunicar com tudo o que está fora dela. É outra vez

uma utopia, claro, nós estamos um pouco cansados de falar de utopias, enfim, e

o livro ficou aí e portanto do romance histórico também não tem nada.

Depois, sim, vem outro, provavelmente

estarão perguntando o que é que isto tem que ver com a estátua e o que é que

tem que ver com a pedra, já lá chegaremos, depois vem sim um livro que se chama

História do Cerco de Lisboa. Como já viram os meus livros caracterizam-se

alguns deles por terem títulos que não são títulos de romances, os meus

romances não têm normalmente títulos de romance, um chama-se Manual de Pintura

e Caligrafia, o que não é de todo título para um romance, é de tal ordem que

enfim por essa ocasião dos anos, final dos anos setenta, um livreiro de Angola

supondo que era um livro didáctico comprou duzentos exemplares, porque

imaginava que ali se tratava de ensinar as pessoas a pintar e a escrever, o

pobre livreiro. Não sei o que aconteceu a esses duzentos livros porque para uma

Angola na situação económica em que se encontrava, porque já era terrível, com

a guerra civil entre a gente da UNITA e dos outros movimentos que entretanto

desapareceram e, por outro lado, o MPLA, enfim, encomendar 200 livros era o

gesto de quem queria ter ali livros supostamente úteis, quem sabe, a estudantes

que afinal de contas tiveram uma decepção porque o livro não tinha nem desenhos

nem nada, era uma história. Enfim, não sei o que é que aconteceu a esses livros.

Provavelmente como não foram necessários como não tinham utilidade nenhuma, ou

não tinham a utilidade que se esperava deles, se calhar ficaram por ali

abandonados e se calhar os insectos dos trópicos já os devem ter devorado

todos. Ora bem, o Manual de Pintura e Caligrafia é um desses, depois vem o

Memorial do Convento, que também não é título de romance, aparece a História do

Cerco de Lisboa, que menos é ainda e aí não se trata de um romance histórico,

trata-se de um romance que questiona a verdade histórica, aquilo a que nós

chamamos a verdade histórica. O livro, a acção do romance passa-se em dois

planos temporais, no séc. XII e no séc. XX. A história é a de uma pessoa

insignificante, aliás todas as minhas personagens são insignificantes, nos meus

livros não há heróis, não há gente muito formosa, nem sequer as mulheres,

porque como eu não as descrevo, o leitor pode ter uma imagem que entender das

personagens femininas, mas o que eu não digo é que eles são muito formosos ou

que são muito isto ou que são muito aquilo, enfim estão ali, dou ao longo do

livro duas ou três ou quatro características físicas das personagens mais

importantes, mas nada de descrever metodicamente e minuciosamente o rosto a

altura a figura o gesto, nada, o leitor trata disso. Ora bem, a personagem

principal da História do Cerco de Lisboa é um revisor de imprensa, é alguém, é

aquilo a que eu chamo o conservador por excelência. Quer dizer, é o tipo de

pessoa que tem de respeitar o que está escrito, tem de respeitar o documento, a

autoridade que está implícita num documento, ele não pode alterar nada, não

deve alterar nada, pelo contrário, deve corrigir os erros. E este homem, isto

leva quarenta e tantas páginas a preparar o leitor para um acto efectivamente

insólito, resolve introduzir, num livro que se chama História do Cerco de

Lisboa, que ele está revendo e de que é autor um historiador, ele resolve

introduzir uma palavra que nega o que se supõe ser uma verdade histórica, e que

efectivamente o é. Os portugueses, então, então ainda não havia Portugal,

enfim, quer dizer, Portugal ainda não havia, Portugal estava a formar-se e

aquele que seria o nosso primeiro rei conquistou Lisboa aos mouros, que já

estavam ali há quatro ou cinco séculos, ajudado pelos cruzados que vinham do

Norte e que se dirigiam à Terra Santa, numa das Cruzadas, isso foi objecto duma

negociação entre aquele que seria o rei de Portugal e os chefes desses

cruzados, para que eles desembarcassem e ajudassem os portugueses,

chamemos-lhes assim, a conquistar a cidade. E irritado com a suficiência dos

documentos históricoss, e com a evidente falsidade de alguns deles, o nosso

revisor, onde o historiador-autor da História do Cerco de Lisboa, porque há

aqui tres histórias do cerco de Lisboa, uma é o livro que eu escrevi, que se chama

História do Cerco de Lisboa; outro é a História do Cerco de Lisboa dum

historiador, que está sendo objecto da revisão e dos cuidados profissionais do

revisor, e mais tarde haverá outra História do Cerco de Lisboa, que é a que o

próprio revisor escreverá. A razão porquê, já digo. Então o revisor acrescenta

numa passagem da História do Cerco de Lisboa do historiador, onde se diz que os

cruzados ajudaram os portugueses a conquistar Lisboa, ele introduz, comete a

ousadia, a barbaridade o sacrilégio de introduzir a palavra não. E o que vai

sair, o que vai ser publicado, refiro-me ao livro História do Cerco de Lisboa

de que é autor o historiador, é que os cruzados não ajudaram os portugueses a

conquistar Lisboa, quer dizer, a negação da chamada verdade histórica. Este

episódio vem a ser descoberto, não tarda muito, o editor descobre a fraude, há

uma senhora, há uma mulher, outra vez uma mulher, que fala com ele sobre o erro

que ele cometeu e que após um processo de sedução mútua o leva a ele a

escrever, ele próprio, uma História do Cerco de Lisboa em que os cruzados não

tivessem efectivamente ajudado os portugueses a conquistar Lisboa. O que é que

o autor que sou eu desta confusão toda, porque reconheço que para um leitor

desprevenido, o leitor confunde-se nestes diferentes planos narrativos, quis

dizer com isto? Também o autor não tem obrigação nenhuma, nem provavelmente se

lhe deve pedir, perguntar o que é que quer dizer com isto. Mas como estamos

aqui justamente para falar do que se fez e do porque se fez, então aquilo que

eu pretendo dizer é precisamente o contrário daquilo que faria o romancista

histórico. O romancista histórico faria romances históricos, e com este livro

que aparentemente é o mais histórico de todos, o que eu quero dizer é que a

verdade histórica não existe.

Da mesma maneira que o Eça de Queirós

dizia, conforme o Professor Carlos Reis ontem aqui lembrou, ao nosso

historiador Oliveira Martins, que a história é provavelmente uma grande

fantasia, o que eu estou a dizer de facto também na História do Cerco de Lisboa

muitos anos depois é que a história é uma grande fantasia e que a verdade

histórica, não é que ela não exista, mas provavelmente existe num lugar

inacessível, onde não é possível chegar. Nós ouvimos também aqui, na

conferência de ontem sobre as relações entre a Casa de Savoia e Portugal desde

o séc. XII ou coisa que o valha, do séc. XII ou do séc. XIII, relações

frequentíssimas, mas eram sempre, não eram entre os povos mas entre Casas

reinantes, entre reis, entre duques de um lado, reis do outro, casamentos de

infantas com duques, tudo isso se passava nesse nível superior que é aquele de

que normalmente a história toma conhecimento ou pelo menos um conceito de

história anterior tomava conhecimento. Com exclusão de tudo o que é, quero dizer,

creio que, enfim, estou falando por mim neste momento, deste ponto de vista

nenhum de nós, dos que estão aqui, entraria na História, porque nenhum de nós é

presidente, nenhum de nós é ministro, nenhum de nós é rei, nenhum de nós é

duque, nós não contamos para a história ou, melhor dizendo, pode ser que sim,

se decidirmos dar um tiro, digamos, eu, no primeiro ministro de Portugal, coisa

que não me passa pela cabeça, porque é uma pessoa muito simpática, mas se eu

fizesse isso entraria na História, mas se eu não fizer nada, se não ganhar tão

honradamente quanto eu possa a vida e trabalhar tão dignamente quanto eu possa,

não entrarei na História por isso. Ora bem, a negação da história de que fala

este revisor de imprensa, a história que ele nega, é essa, essa que se passa do

alto, aquilo que ele no fundo quer, aquilo a que ele aspiraria seria a narrar a

história daqueles que não entram na História.

O que vem depois da História do Cerco

de Lisboa? O Evangelho segundo Jesus Cristo. Mas agora faria aqui uma pequena

pausa para dizer-vos o seguinte, como eu comecei por dizer que não havia

planos, que não fiz planos na vida, e aqui já descrevi uns quatro ou cinco

livros, parece que há aqui uma relação de causa e efeito que leva de um romance

a outro, parece que há aqui uma intenção, parece que há aqui afinal, se não uma

lista escrita, há uma ideia que pouco a pouco vai sendo concretizada em livros.

Ora, o que eu quero dizer-vos é que normalmente, e tirando a excepção da

coincidência de motivo ou de motivação entre o Memorial do Convento e O Ano da

Morte de Ricardo Reis, o que acontece invariavelmente é que, quando eu termino

um livro, quando eu termino um romance, não tenho qualquer ideia para um livro

que venha a seguir. Isto pode parecer um pouco estranho, porque normalmente não

é assim que as coisas acontecem, os autores têm ideias, vão tomando notas,

apontando, isto não é para agora, isto escreverei mais tarde. No meu caso, não

é assim, cada livro que eu termino deixa-me diante dum deserto, não sei o que é

que vai acontecer. Pode não acontecer nada, pode acontecer qualquer coisa, pode

levar meses, pode levar semanas, pode levar até anos, eu fico simplesmente à

espera da ideia que chegue. Até agora chegou sempre, mas não vale a pena ter

ilusões, chegará o momento em que já não haverá mais ideias e aí não terei mais

remédio se não deixar de escrever. Espero que a minha mulher me diga, Não tens

ideias, não escrevas, porque a tendência, a tentação que nós temos é quando já

não temos nada para dizer continuar ainda a escrever, e suponho que é o pior de

tudo. Enfim, como ainda lá não cheguei, não sei como é que vou viver esse

momento, mas espero que a minha mulher conserve o bom senso que naquela altura

já me estaria faltando a mim. Ora bem, isto quer dizer que quando eu acabei a

História do Cerco de Lisboa, não tinha nenhuma ideia sobre o livro que viria

depois. E o livro que veio depois pergunto-me eu ainda hoje porque é que veio,

porque, visto de fora, os leitores diante dos livros que estão escritos,

refiro-me particularmente aos romances, dirão, Não há dúvida nenhuma que isto

tem uma coerência e, embora os temas sejam todos diferentes uns dos outros, há

aqui uma linha que liga tudo isto, Efectivamente há, mas eu diria que é uma

linha que se interrompe em cada livro e que fica esperando que ela própria se

desenvolva para a frente, não é uma linha que eu vou seguindo porque a linha já

está toda ali e portanto eu vou seguindo ao longo da linha, não é uma linha

cuja ponta está na minha mão e eu fico à espera que a linha continue e depois

vou eu atrás dela, mas a linha continua, como?, acontece que a linha continua

por razões que eu não entendo.

O Evangelho segundo Jesus Cristo, que

é um livro que causou muita polémica e que é responsável por eu estar a viver

em Lanzarote, é um romance que pelos ecos que me chegaram foi lido em Israel

com uma atenção extraordinária devido, digamos, ao próprio carácter humano da

figura de Jesus, profundamente humano, totalmente humano. É um livro que eu não

projectei, nunca, nunca me passou pela cabeça vir a escrever uma vida ou

reescrever uma nova vida de Jesus havendo tantas e tantas de todo o tipo desde

as insultuosas às interpretações malévolas, às críticas ferozes ou pelo

contrário ao mais comprometido do ponto de vista do dogma. Enfim, sobre esse

pobre homem tudo se disse e portanto parece que não fazia falta um livro mais.

Simplesmente eu fui obrigado pelas circunstâncias a escrever esse livro, e as

circunstâncias foram estas. Estando eu em Sevilha, e aqui estas coisas ligam-se

todas, quer dizer, eu estava em Sevilha com a minha mulher, minha mulher é

sevilhana, eu não estaria em Sevilha nessa altura nesse momento se eu não

tivesse casado com ela, portanto o livro O Evangelho segundo Jesus Cristo

escreve-se porque nós nos encontrámos, escreve-se porque ela era de Sevilha,

escreve-se porque eu atravessei uma rua naquele momento determinado, porque sem

isso não haveria Evangelho segundo Jesus Cristo. Da mesma maneira que também,

enfim, isto só é importante para nós, se nós nos encontrámos e nos casámos foi

porque ela leu O Ano da Morte de Ricardo Reis. Portanto há aqui uma ligação

entre vida e obra que passa até enfim pela intimidade mais extrema. Ora bem,

estando eu em Sevilha e atravessando uma rua na direcção dum quiosque de

jornais, olhando em frente porque o trânsito vinha dum lado e doutro e enfim eu

tinha de atravessar com bastante cuidado mas olhando em frente e ao lado eu

leio, e peço que acreditem naquilo que eu vou dizer, leio distintamente no

conjunto de jornais suspensos e de revistas que caracteriza qualquer quiosque

de venda de jornais e de revistas, leio distintamente em português O Evangelho

segundo Jesus Cristo, Em português, ainda por cima, em português. Passei,

atravessei a rua, continuei a andar, dez metros adiante paro e digo, Isto não é

possível, mas enfim para saber se era possível ou não voltei atrás para

verificar e o que eu vi foi que nem estava Evangelho nem em português, nem em

espanhol, nem em italiano, nem de forma nenhuma, não estava nem Jesus, nem

estava Cristo. Quer dizer, eu tive uma, não é uma alucinação, não, não vamos

pôr a questão assim, eu tive simplesmente uma ilusão de óptica. A outra

hipótese é que Deus tenha querido que eu escrevesse este livro e portanto

colocou ali miraculosamente, foi um milagre, as letras que depois

desapareceram. Dá vontade de dizer que, se Deus quis, deve ter-se arrependido

depois. Mas o que é que aconteceu ali? que eu fiquei apenas com O Evangelho

segundo Jesus Cristo., e o que é que eu vou fazer disto? num primeiro momento

eu disse, Bem, isto é capaz de dar um conto, uma coisa assim, sei lá, mas

também não sabia como. E levei cerca de um ano sem saber o que havia de fazer

de qualquer coisa que eu pressentia que era o livro, o livro seguinte tinha de

ser aquele, mas também não sabia como é que, por que ponta é que lhe podia

pegar. E aconteceu que, passados meses, vim a Itália e em Bolonha, na

Pinacoteca de Bolonha, entrando, e portanto na segunda sala ou na terceira sala

à esquerda de repente, vejo os pontos de apoio, todos os pontos de apoio de que

eu precisava para escrever o livro que veio a ser O Evangelho segundo Jesus

Cristo. Depois fui começar a trabalhar, e o livro está aí.

Eu diria que, com este livro, terminou

a estátua. O que é que eu quero dizer com isto? mas só o posso dizer agora,

claro. O que é que eu quero dizer com isto? É como se eu, ao longo de todos

estes romances desde o Manual de Pintura e Caligrafia até O Evangelho segundo

Jesus Cristo, é como se eu me tivesse dedicado a descrever uma estátua. O que é

uma estátua? a estátua é a superfície da pedra, a estátua é só a superfície da

pedra, é o resultado daquilo que foi retirado da pedra, a estátua é o que ficou

depois do trabalho que retirou pedra à pedra, toda a escultura é isso, é a

superfície da pedra e é o resultado dum trabalho que retirou pedra da pedra.

Então é como se eu tivesse ao longo destes livros todos andado a descrever essa

estátua, o rosto, o gesto, as roupagens, enfim, tudo isso, descrever a estátua.

Imaginem que bela é, ou pelo contrário, que horrível, e essa descrição teve

várias expressões que vão desde o Manual de Pintura e Caligrafia passando por

todos os outros livros até a O Evangelho segundo Jesus Cristo, porque quando o

acabei eu não tinha, não sabia que tinha andado a descrever uma estátua, para

isso tive de perceber o que é que acontecia quando deixávamos de descrever e

passávamos a entrar na pedra. E isso só pôde acontecer com o Ensaio sobre a

Cegueira, aqui publicado com o título Cecità, que foi quando eu percebi que

alguma coisa tinha terminado na minha vida de escritor que era ter acabado a

descrição da estátua e ter passado para o interior da pedra, com o Ensaio sobre

a Cegueira, Cecità.

Confirmado mesmo nesse momento, quando

eu escrevi o Ensaio sobre a Cegueira não estava consciente disto tornei-me

consciente disto quando terminei o último romance que se chama Todos os Nomes,

Tutti i nomi, e que será publicado em Itália salvo erro em Setembro. E o que é

isto de ter passado de descrever a estátua, de ter passado dessa descrição ao

interior da pedra? Quando eu comecei por dizer logo ao princípio que cada vez

me interessa menos falar de literatura não para reduzir-me como pareceu, como

pode ter parecido, a essa contemplação silenciosa das coisas e dos seres, mas

sim porque considero que a literatura é uma parte mínima, não direi mínima mas

é simplesmente uma parte, do que chamamos vida, do que chamamos tempo, do que

chamamos história, do que chamamos cultura, do que chamamos sociedade. É nada

mais que isso. E que o perigo para os que escrevem é imaginar que a literatura

é tudo e que para além da literatura não há nada. Eu creio pelo contrário que

tal como na nossa vida se passam acontecimentos de todo o tipo, também digamos

na expressão daquilo que sentimos ou daquilo que pensamos, que pode ser uma

expressão literária, mas que pode ser uma expressão musical ou uma expressão

pictórica ou qualquer outro tipo, ou uma expressão filosófica, tudo isso são

modos de fazer passar para o lado de fora aquilo que constitui as nossas

preocupações. E as minhas preocupações neste momento, ou provavelmente desde

sempre, mas que a própria obra feita até agora foi tornando cada vez mais claro

aos meus próprios olhos, é que aquilo que me interessa realmente é o ser

humano.

O Ensaio sobre a Cegueira , isto

digo-o para os que o não leram, é a história de uma cegueira súbita,

fulminante, que torna portanto cegos todos os seres. Pode dizer-se que é uma

epidemia, pode dizer-se que é uma praga, isso não está explicado no livro, a

única coisa que se diz é que as pessoas se tornam cegas. Podem-se imaginar, num

mundo em que todos os seres humanos cegassem, as consequências disso, num mundo

que está todo ele organizado segundo, para, o sentido da vista. O mundo não

está organizado para o sentido, quer dizer, predominantemente, não está

organizado para o sentido do olfacto, nem para o sentido do tacto, talvez um

pouco mas não exclusivamente e não tão determinadamente, está sobretudo

orientado para o sentido da vista. E portanto pode-se imaginar a catástrofe, o

caos em que se tornaria o mundo se toda a gente cegasse. O ponto de vista deste

romance é que não é preciso que toda a gente cegue porque efectivamente já

estamos cegos, cegos não dos nossos olhos, há cegos, claro está, mas esses

cegos vivem num mundo de videntes e portanto podem ser ajudados a viver. Agora

a minha pergunta é esta, quem é que nos ajuda a viver, quem é que ajuda a viver

os cegos que nós somos. Cegos de quê? Em primeiro lugar, cegos da razão, a

nossa razão não é uma razão que veja, o ser humano é um ser estranhíssimo

porque é o único ser sobre a Terra que foi capaz de inventar algo tão estranho

ou que devia ser tão estranho à própria natureza das coisas e dos seres como

ter inventado a crueldade. Nenhum ser no mundo é cruel, nem o leão, nem o

tigre, nem a aranha, nenhum animal no mundo é cruel, n único ser cruel é o

homem, nenhum animal tortura outro animal, o ser humano é capaz, e sabemos até

que ponto, de torturar o seu semelhante. Então aquilo que o livro coloca não é

já mais a descrição da estátua, mas uma tentativa de entrar na pedra que é como

quem diz entrar no mais profundo de nós, Porque é que somos como somos?

Evidentemente que o livro não dá resposta a isso, provavelmente essa resposta

nem existe e se existe não seria eu a pessoa para dar essa resposta. Mas o que

o livro diz, ou que ao menos tenta dizer do ponto de vista do autor é isto, Nós

somos assim. Perguntemos agora cada um de nós porquê somos assim. No livro há

felizmente uma personagem que é outra vez uma mulher, eu acho que as mulheres,

as minhas leitoras devem estar muito contentes com o autor dos livros que lêem,

porque em verdade, em verdade, em verdade, como personagens as únicas que

efectivamente se salvam, são as mulheres. Não é que os homens não sejam boas

pessoas, nos meus livros já ficou claro que não há heróis, seria incapaz de pôr

ali um Rambo ou um herói qualquer que numa batalha matasse duzentos inimigos

duma vez só, não quer dizer a minha gente, a gente que eu conheço no fundo são

aqueles que eu conheço. Como eu não conheço heróis, não os invento, eu conheço

gente tão normal como eu sou e portanto são esses que mais directamente ou

menos directamente passam aos meus livros. Provavelmente nem as mulheres que eu

invento existem, provavelmente são projectos de mulheres, talvez me seja mais

fácil imaginar um projecto de mulher que imaginar um projecto de homem, não

sei, isso são coisas para os analistas, para os psicólogos, para alguém que se

pergunte, E porque é que ele faz isto? não serei eu quem tenha que o dizer.

Provavelmente como fui criado por mulheres, porque vivi sempre entre mulheres,

porque aquilo que aprendi de efectivamente útil na vida, de mais profundamente

útil não no sentido utilitário, no sentido útil, daquilo que nos forma, veio

das mulheres, que também não são nenhuns anjos claro está, já sabemos, mas

enfim.

Então há essa figura que é a mulher do

médico que não cegou, e já agora para saber ou para que tenham uma ideia de

como tudo no meu trabalho literário é ocasional que não tenho os tais planos

nem faço nem tenho estratégias, aqueles que leram o Ensaio sobre a Cegueira

sabem que há um capítulo em que um médico, que por acaso é um oftalmologista ou

oculista como se diz em Espanha, não sei como é que se diz aqui, ele próprio

cega e vai ser levado para um lugar onde o Governo está a recolher os cegos

todos que vai encontrando antes que a cegueira se tenha tornado geral. E a

mulher acompanha o marido à ambulância que o vai levar e ela própria sobe, sobe

para a ambulância e o condutor da ambulância diz, Não, a senhora não pode

entrar porque eu só posso levar o seu marido porque ele está cego, e ela

responde mentindo, Tem que me levar também a mim porque eu ceguei agora mesmo.

E portanto embora não estando cega ela acompanha o marido. Primeiro passo para

a definição de uma personalidade, essa mulher não cegará nunca, e será a única

que não está cega, mas naquele momento em que ela entra para a ambulância eu

não sabia o que é que ia fazer dela. Podia ser que cegasse, no capítulo

seguinte, mas de repente quando cheguei ao capítulo seguinte compreendi que

não, que não só aquela mulher não ia cegar ali, como não podia cegar nunca. E

não cega porque é a única capaz de compaixão, capaz de amor, capaz de respeito

pelo outro, capaz de ter um sentido de dignidade profunda na sua relação com os

outros, capaz de reconhecer a debilidade do ser humano, capaz de compreender,

sobretudo isto, capaz de compreender.

Bom. Sobre o Ensaio sobre a Cegueira

não direi mais, e passo ao último livro que ninguém aqui conhece salvo os

portugueses, algum dos que aqui estão, e que se chama Todos os Nomes. É um

romance, tal como todos os outros, um romance não esperado, é um romance

in-esperado, e que nasce duma circunstância pessoal da minha vida pessoal,

também da minha vida literária, que é, tendo eu um projecto que já vai bastante

adiantado, mas que não sei quando é que o terminarei de escrever, uma

autobiografia minha que se chamará O Livro das Tentações . Em todo o caso,

tenho que dizer que é uma autobiografia um pouco peculiar uma vez que é uma

autobiografia até aos catorze anos. Quer dizer, ao contrário do que é normal,

as autobiografias geralmente são das pessoas quando já são adultas famosas, e

tudo isso, não, o que eu quero saber, quero reconstituir, evidentemente, pela

memória, quem é que eu fui, que criança é que eu fui. E quando eu acabar de

descrever tudo isto até aos quatorze anos o livro acaba, é isso que me

interessa. Eu digo às vezes que há, que não seria capaz de imaginar nada tão

magnífico como se fosse possível nós irmos pela vida ao longo de toda a nossa

vida levando pela mão a criança que fomos. Imaginemos que cada um de nós teria

de ser sempre dois, que passaríamos a ir na rua e que nenhuma das pessoas que

passam ali, nós e todos os outros, nenhum iria só. Levaria pela mão uma

criança, de oito anos, sete anos, como se queira, e essa criança seria essa

pessoa. Por isso é que eu digo, e será a epígrafe desse Livro das Tentações,

que diz isto assim, Deixa-te guiar pela criança que foste.

Eu acho que se nós fôssemos pela vida

levados pela mão, não levando pela mão, mas levados pela mão, da criança que

fomos, que algumas coisas más talvez não fizéssemos, que quando fôssemos

tentados a cometer uma deslealdade ou qualquer coisa dessas coisas feias que

fazemos que a criança que nós fomos nos puxaria pela manga e diria, Não faças

isso. Isto evidentemente são fantasias de escritor, que para isso é que eles

são escritores, mas que ao mesmo tempo, pelo menos tal como eu vejo, tal como

eu entendo, contêm aquilo a que eu chamaria com alguma pretensão uma filosofia

de vida. Ora bem, foi na preparação deste livro que eu tive de fazer menção a

um irmão que eu tive mais velho que eu dois anos e que morreu quando ele tinha

quatro e portanto quando eu tinha dois. Não o recordo, não tenho, às vezes

parece-me que sim, mas são evidentemente falsas memórias, eu só tinha dois

anos, menos do que isso. Mas, enfim, uma vez que eu ia falar da minha própria

vida, tinha de dizer, pois, Quando eu cheguei cá já havia, Quando eu entrei

neste mundo já havia na família outra criança, portanto, tinha de falar dela,

evidentemente. As informações que eu tinha sobre ele eram escassas, muito

escassas. Então pedi ao Registo Civil, à Conservatória do Registo Civil da

aldeia onde nós nascemos que me enviasse enfim uma certidão de nascimento,

aquilo a que em Espanha se chama a partida de nascimiento. Enviaram-ma depois

de uma pesquisa fácil, porque a aldeia era muito pequena, portanto era fácil

encontrar esses registos, enviaram-me esse documento e eu encontro-me diante da

maior surpresa da minha vida, é que esse irmão de quem eu finalmente passava a

saber alguma coisa de concreto, data de nascimento, tudo isso, essas coisas,

devia haver ali a indicação de que ele tinha morrido e não estava indicado que

ele tinha morrido, portanto, diante desse documento, o meu irmão estava vivo,

eu porém sabia que ele tinha morrido. Continuo a fazer pesquisas no hospital

onde segundo os meus pais ele tinha falecido e do hospital dizem-me que não

senhor, que nunca tinha entrado nesse hospital. Continua o mistério, que acaba

numa pesquisa nos arquivos dos oito cemitérios de Lisboa até que finalmente

encontrei data de nascimento data de tudo, enfim, a data do falecimento, morreu

efectivamente no hospital que dizia que ele não tinha lá estado, enfim

confusões da burocracia administrativa. Mas a questão que se põe agora é esta,

é saber o que é que eu faço daquilo que só eu sei, informo o registo civil da

minha aldeia de que o meu irmão morreu, para que eles actualizem os seus

registos? ou, pelo contrário, não informo? se informo, a questão fica arrumada

portanto o meu irmão Francisco passa a estar em ordem, mas se eu não disser

nada, daqui por duzentos ou trezentos ou quatrocentos anos um funcionário do

Registo Civil da aldeia provavelmente dirá, O que é que se passa com este

senhor que já tem trezentos e cinquenta quatro anos e ainda não morreu? neste

momento estou tentado a deixar que as coisas fiquem como estão. Quer dizer, se

eu, do ponto de vista ou menos da burocracia, posso prolongar a vida ao meu

irmão, pois então ele vai continuar vivo, e isto tem que ver agora com Todos os

Nomes, nada desta história familiar passou para o romance mas o romance não

existiria se eu não tivesse que andar à procura do que aconteceu ao meu irmão

Francisco. Todos os Nomes é uma conservatória do registo civil onde estão todos

os nomes, os nomes dos mortos e dos vivos, há também um cemitério onde não

estão ainda todos os nomes, mas onde todos os nomes virão a estar. E é a busca

de alguém, outra vez a busca do outro, alguém que é uma mulher, que não será

encontrada nunca. E é a necessidade de encontrar o outro, de procurá-lo, é um

funcionário também ele humilde, uma espécie de irmão, eu diria quase um irmão

do Raimundo Silva da História do Cerco de Lisboa, são, os dois, funcionários,

estão ali com papéis trabalhando sobre papéis mas são pessoas que passam dos

papéis às pessoas, são pessoas que não passaram das pessoas aos papéis, como

acontece tanto com os escritores que deixam as pessoas para passar aos papéis.

E este livro que é, eu tenho dito algumas vezes uma coisa que vos parecerá um

pouco insólita, que é dizer que, quando eu escrevi O Evangelho segundo Jesus

Cristo era demasiado jovem para escrever o Ensaio sobre a Cegueira e só há dois

anos de diferença entre o Ensaio sobre a Cegueira e O Evangelho segundo Jesus

Cristo, mas eu acho que sim, que era demasiado jovem para escrever o Ensaio

sobre a Cegueira., mas também quando eu escrevi oEnsaio sobre a Cegueira era

demasiado jovem para poder escreverTodos os Nomes. Evidentemente cada leitor

terá a sua opinião, mas eu acho sinceramente que Todos os nomes é o meu melhor

livro e ainda bem que eu acho isso, não?, imaginem que eu suspeitava que era o

pior, que situação tão desagradável, não, acho que há uma espécie de caminho

para o essencial, que volto outra vez à metáfora anterior da estátua e da

pedra. É como se eu tivesse abandonado essa descrição que pode, e que eu acho

que sim, enfim, que pode resultar em livros, em bons livros, eu penso que sim,

penso que os livros que escrevi até agora são bons, pelo menos não são maus, há

quem diga até que são muito bons e eu, como se deve calcular, tendo a estar

mais de acordo com os que dizem que eles são muito bons do que com as outras

pessoas que porventura digam que não são tão bons assim e nesta ideia de que

pelo menos não é mau e muito menos o pior de todos, há qualquer coisa que para

mim está muito clara. É que tentei e creio tê-lo conseguido penetrar mais

profundamente na pedra do que até então tinha conseguido. O Ensaio sobre a

Cegueira é qualquer coisa que se passa numa sociedade ou num mundo ou numa

capital do mundo ou onde quer que seja. Eu vejo mais essa epidemia de cegueira

como qualquer coisa que cobre e leva à escuridão toda a gente. Em Todos os

Nomes o universo passa a ser o espírito de uma pessoa nessa necessidade de

encontrar outra pessoa, é uma vez mais o objecto dessa busca. Como eu disse

antes, é essa mulher que não se encontrará e é essa espécie de necessidade

outra vez que está latente de uma forma ou outra em todos os meus livros anteriores,

que está latente e que é isto, a morte definitiva é o esquecimento, essa é que

é a verdadeira morte. Se nós lograrmos não esquecer, se conseguirmos não

esquecer embora por outro lado saibamos que não é possível guardar a memória de

tudo, mas se tivermos essa ideia de que ao esquecer estamos a matar

definitivamente essa ideia de todos os nomes, todos os nomes, todos os nomes

que nós temos e tivemos, todos os nomes que temos, os que estamos vivos, todos

os nomes que tiveram aqueles que viveram antes de nós, Se quando dizemos todos

os nomes pensarmos em todos os nomes, estamos a pensar em todas as pessoas com

esta convicção que enquanto a memória mantiver a imagem, o acto, o olhar, a

palavra de quem viveu antes de nós, essa pessoa continuará viva.

Eu contava a um português, que é uma

portuguesa, contava-lhe aqui há poucos dias um episódio, dois episódios que têm

que ver com a minha vida porque têm que ver com a vida de duas pessoas muito

queridas, os meus avós maternos, e eu contava que esses meus avós viviam de

criar porcos, o meu avô era pastor, a minha avó cuidava da casa e evidentemente

trabalhava no campo, eram gente muito pobre, numa casa paupérrima onde o frio

no inverno não se aguentava, o chão era de barro e eles enfim criavam porcos

pequenos, claro, depois vendiam-nos, enfim, era disso que viviam. E havia

ocasiões no fim do inverno, invernos muito duros muito frios, em que, para não

perder aquilo que era o alimento, o sustento da sua vida, eles o levavam para a

cama, o meu avô e a minha avó levavam para a cama deles os dois ou três ou

quatro porcos pequenos mais débeis, que estariam mais fracos. Se ficassem fora,

o frio poderia matá-los e eles agarravam neles e levavam-nos para a cama.

Provavelmente os outros, muitos, fizeram o mesmo no mundo, e não sei se na

Itália o fazem ainda, não agora porque o tempo começa a estar bom, mas sei lá

se outra gente que viva da mesma maneira não terá feito isto. Portanto eu

ponho-me a pensar naqueles dois velhos, que já o eram então, cobertos com a

roupa da cama com a manta e os três ou quatro porquitos no meio deles

aquecendo-se ao calor dos humanos. Este, é um pequeno episódio. Há porém outro

episódio e depois, quando eu o acabar, já não direi mais nada, porque, quando

eu tiver contado também esta pequena história, então eu terei a consciência de

que entrei na pedra até ao mais profundo dela e espero que o mesmo aconteça a

cada um de vós. O meu avô Jerónimo, que assim se chamava ele, aí pelos seus

setenta e dois, setenta e três anos, teve um acidente vascular cerebral que

começou por não parecer muito grave mas que enfim levou a que o trouxessem lá

da aldeia para Lisboa a fim de ser tratado, numa tentativa para remediar aquilo

que de certo modo já era irremediável. Já vos descrevi a casa deles. Tinha um

pequeno quintal com umas quantas árvores, as pocilgas onde estavam os porcos, o

galinheiro com as galinhas, os coelhos, essas coisas das aldeias e tinham um

pequeno bocado de chão, um quintal onde havia umas quantas árvores, umas

oliveiras, umas figueiras, umas romãzeiras, enfim, umas árvores, aquilo que se

vê em qualquer parte. Então o meu avô, quando a carroça estava à porta, a

carroça que o havia de levar à estação do caminho de ferro, sete quilómetros

afastada da aldeia, o meu avô foi ao quintal e foi-se despedir de todas as

árvores abraçando-se a cada uma e chorando, este velho rude, analfabeto, tinha

dentro de si um tesouro de sensibilidade tal que, prevendo que não voltaria à

sua casa, nem à sua aldeia, nem à sua vida, foi despedir-se de seres com quem

nunca falou, de seres que não falam, que parece que não sentem, mas ele, sim

ele que falava, que sentia, reconhecia naquelas árvores aquilo que era, que

tinha sido para ele a vida e de tal forma e a tal ponto que se despediu de cada

uma delas como se despediria dos filhos ou dos irmãos se os tivesse ou dos

netos. Quer dizer, aquele que não separa a vida, aquele que não separa da vida,

vive, aquele para quem a vida é a vida.

Ora bem, o neto que eu sou, que com

esta idade continua a ver-se a si mesmo como neto desses avós quando fala deles

e quando escreve sobre eles está a impedir a morte definitiva, e chegar a isto

é tentar chegar ao interior da pedra.

Muito obrigado.

Nenhum comentário:

Postar um comentário