Interpretação sem comparação, Belchior - Esquadros. Ou ela, a existência, em 'pequena síntese'.

quarta-feira, 25 de março de 2015

terça-feira, 24 de março de 2015

'Os achaques e o sabotador'

De repente, o Brasil assiste a ascensão do incontrolável poder do deputado Eduardo Cunha, feito presidente da Câmara dos Deputados, de onde tem distribuído cotoveladas retóricas desmesuradamente e humilhado o governo dia sim, outro também, impondo-lhe derrotas vexatórias. Chegou ao ápice ao fazer às vezes da Presidente da República e anunciar a demissão de um Ministro de Estado. A trajetória do deputado, contudo, conforme há tempos relatam jornais, é tomada por episódios escusos e acusações de corrupção graúda, cujo os últimos desdobramentos são a denúncia do Ministério Público por seu suposto envolvimento na Operação Lava Jato e o brado do ex-Ministro Cid Gomes repercutindo a acusação de que o deputado é afeito a achaques. Em verdade, a Revista ISTOÉ já foi mais e, numa capa emblemática (reproduzida aí abaixo), definiu o deputado Eduardo Cunha como 'sabotador da República'. Membro de uma Igreja Evangélica, ou talvez seria melhor dizer de uma bancada que, no parlamento, sob a capa religiosa, oculta interesses econômicos, Cunha tem se apresentado como líder da cruzada que não admite sequer falar em lei de regulação da mídia. Esbanja um moralismo que, a se considerar o que tem sido dito sobre a sua trajetória, é coisa de falso moralista. Nesse sentido, reproduzo a seguir um texto do Prof. Andre Singer (USP), de há um ano, mas que bem evidencia o percurso do deputado Eduardo Cunha. Com a ilustração da referida capa da Revista ISTOÉ, tem-se uma perspectiva bastante peculiar da relação entre achaques e sabotagem.

Por André Singer

Alguns dados biográficos do líder do PMDB,

Eduardo Cunha, ajudam a entender a lavada, de 267 a 28, que o governo levou na

votação da última terça-feira, quando a Câmara decidiu criar comissão para

investigar a Petrobras.

Mais de um ano atrás,

Janio de Freitas, referência do jornalismo político brasileiro, já advertia

que, com a presença de Cunha junto a Renan Calheiros e Henrique Alves no

comando do Congresso, Dilma iria ter dificuldades. Na época, o jornalista

lembrava que Cunha "é cria de Paulo César Farias, que o pinçou do vácuo

para a presidência da então Telerj, telefônica do Rio". Corria o ano de

1990. Não demoraria muito para que o mandato de Fernando Collor de Mello fosse

tragado por denúncias. No epicentro da debacle collorida estava PC Farias.

Consta que Cunha

aproximou-se do meio evangélico do Rio de Janeiro. Filiado ao PPB (hoje PP), de

Paulo Maluf, e com apoio religioso, candidatou-se a deputado estadual em 1994,

iniciando uma carreira política própria, o que o levou a ser eleito para a

Assembleia Legislativa daquele Estado em 2000, galgando daí a passagem para a

Câmara dos Deputados em 2002, sempre pela agremiação malufista.

No meio desse

caminho, alinhado à direita, nem por isso deixou de participar do governo Garotinho

(1999-2002), então no PDT, no Estado do Rio. No entanto, as relações entre

ambos depois se deterioraram. Por ocasião da MP dos Portos, alguns meses atrás,

os dois ex-colegas de administração travaram carinhoso diálogo no plenário da

Câmara, segundo relato de Merval Pereira, de "O Globo". O

ex-governador do Rio disse que a emenda patrocinada por Cunha cheirava mal e

tinha motivações escusas. Em resposta, o ex-auxiliar teria se referido a

Garotinho como batedor de carteira.

Em 2006, Cunha

reelegeu-se deputado federal, agora pelo PMDB, sempre com apoio evangélico –em

2010, conseguiu 150 mil votos. A disputa entre Cunha e Dilma vem desde o início

do mandato desta, quando, após denúncias em Furnas envolvendo, segundo o

"Valor" (25/7/2011), um "grupo ligado" ao deputado, ela

nomeou para dirigir a estatal nome fora do círculo de influência do parlamentar

carioca.

Em 2007, Cunha havia

segurado a Medida Provisória que prorrogava a CPMF até Lula nomear indicação

sua para a presidência de Furnas. Maior empresa da Eletrobras, com orçamento

bilionário e fundo de pensão importante, Furnas é joia muito cobiçada. A perda

do controle sobre a estatal explicaria a posição belicosa do comandante do PMDB

na Câmara em relação a Dilma.

Em resumo, é quase um

quarto de século de experiência acumulada em controvertidas matérias

republicanas. Convém não subestimar.

----------------------

Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/colunas/andresinger/2014/03/1425914-trajetoria-exemplar.shtml.

segunda-feira, 23 de março de 2015

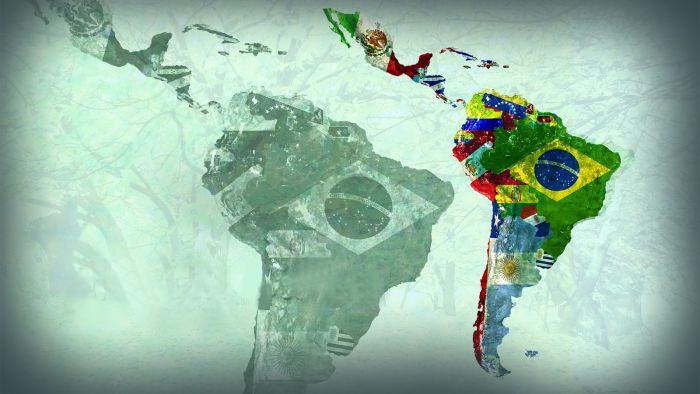

A Nova Questão Geopolítica e Imperialista na América Latina

Por Ivonaldo

Leite

Após

o fim do ciclo ditatorial civil-militar na América Latina, bem como com a

passagem da Guerra Fria às páginas da história, essa região iniciou um período

de significativa estabilidade (para os padrões latino-americanos), naquilo que

ficou conhecido, em países como o Brasil, como o ‘período da redemocratização’.

Mesmo o Chile, onde só em 1990 o general

Augusto Pinochet deixou a Presidência e também onde – junto com a Argentina – verificou-se

uma das ditaduras mais sanguinárias, mesmo o referido país passou a viver uma

fase não só de acerto de contas com o passado, mas de “amadurecimento” político,

com governos da democracia cristã e do partido socialista, que constituíram um

agrupamento denominado Concertación.

A

Argentina, embora enfrentando períodos de turbulência (no fim do governo

Alfonsín, na década Menen e no pós-Fernando de la Rúa), manteve, sobretudo com

a ascensão de Néstor Kirchner, a sua vida política dentro do plano

institucional.

No

contexto da América Central, o ocorrido na Nicarágua, em El Savador e na

Guatemala exemplifica, ainda mais, o que estou aqui a afirmar. Na Nicarágua, teve-se

que os sandinistas subiram ao poder pela luta armada (1979), foram derrotados

eleitoralmente (1989) e voltaram novamente ao poder com Daniel Ortega. Claro,

em meio a isso, teríamos que lembrar da ação ‘dos contras’, financiados pelos

Estados Unidos para derrotar a Revolução Sandinista. Em El Salvador, no curso

dos desdobramentos do fim da guerra civil, em 1992, a Frente Farabundo Martí de

Libertação Nacional (FMLN) chegou ao poder, na década seguinte, com Mauricio

Funes. Na Guatemala, a União Revolucionária Nacional Guatemalteca sentou à mesa

e, em 1996, a guerra civil cessou, embora a União Nacional, após a assinatura

do acordo de paz, não tenha conseguido avançar eleitoramente, como ocorreu com

a FMLN em El Salvador.

Em

relação ao Brasil, durante os já trinta anos do fim da ditadura civil-militar,

o país produziu uma estrutura institucional (impulsionada pela Assembleia

Constituinte de 1988 e legislações subsequentes) que lhe tem permitido, por um

lado, a gestão da sua vida política (agitada, muitas vezes) dentro dos marcos

constitucionais e, por outro lado, a chancela geopolítica internacional sobre a

sua posição diferenciada na América Latina.

Ainda

no contexto mais específico da América do Sul, provavelmente seja o Paraguai o

país onde se verifica a maior oscilação política, do fim dos anos 1980 até

hoje. Tendo vivido um golpe militar, comandado pelo general Alfredo Stroesner,

que durou de 1954 a 1989, quando ele foi deposto por um movimento liderado por

Alfredo Rodriguez, o Paraguai continuou a viver uma certa instabilidade

política, mesmo após a ascensão do

primeiro presidente eleito, em 1993, pelo voto popular – o empresário Juan

Carlos Wasmosy. Seguiram-se marchas e contramarchas, com tentativas de golpe,

rebelião militar, assassinatos, desrespeito à constitucionalidade, etc., tendo

no centro figuras como o general Lino Oviedo (falecido em 2013).

Diferentemente

disso, no Uruguai, que colocou termo ao regime autoritário instalado em 1973

com a eleição de Julio María Sanguinetti (em 1985), seguiu-se um período de

equilíbrio político que permitiu feitos ousados, como a rejeição, em plebiscito

popular, da tese da privatização dos serviços essenciais – 92% dos uruguaios

decidiram que eles continuariam públicos. Além disso, o país não se furtou a tratar de

questões referentes a direitos civis que têm sido postergadas em outras nações

da região, a exemplo do aborto.

Some-se ao que foi realçado o fato de ter

surgido na América Latina, nos últimos tempos, um conjunto de governos que -

com as suas particularidades, acertos e equívocos – tem defendido perspectivas

distintas das tradicionalmente hegemônicas na região, e que são impulsionadas

pelos Estados Unidos. Refiro-me aos governos da Venezuela, Bolívia, Equador e

Nicarágua.

Ultimamente,

contudo, a configuração política latino-americana aqui assinalada (estabilidade

+ a existência de governos com perspectivas distintas das defendidas pelos Estados

Unidos) vem sendo contrariada, ao mesmo tempo que se tem consolidado a

existência de um agrupamento político à direita com duas tendências: uma que,

com antigas e novas palavras, reabilita as passadas ditaduras, defendendo

inclusive o regresso dos militares; outra, mais “moderna”, tem-se empenhado na

estruturação de forças de direita mais ideológicas e programáticas, apresentando-se

ao debate público com uma incontinência verbal desmedida. Apesar da diferença

entre essas duas tendências, elas mantêm estreitas interlocuções e, em

determinados momentos, têm atuado conjuntamente.

Sustento

a hipótese de que dois factos estão associados a essa mudança de conjuntura na

América Latina. Um é de natureza geopolítica/imperialista e o outro chega a ser

até uma decorrência desse primeiro. Entendamo-nos.

No

que diz respeito ao facto de natureza geopolítica/imperialista, antes de tudo,

é de se ter em conta que a ação do imperialismo na América Latina tem

diferenças em relação ao modelo clássico descrito por Lenine. É correto o

entendimento segundo o qual houve a penetração colonialista na região, com as

consequências que lhe são próprias. Contudo, em quase toda a América Latina, o

advento imperialista teve lugar por meio de um processo complexo, no qual os

países dependentes mantiveram a sua independência política – em alguns casos,

de forma mais acentuada; em outros, menos ou quase de nenhuma forma.

Rapidamente, os países passaram da área de influência britânica para a dos

Estados Unidos. Uma particularidade fundamental a notar na ação do imperialismo

no continente latino-americano refere-se à propriedade do sistema produtivo.

Mesmo com a intervenção imperialista, algumas economias da região foram capazes

de enfrentar a nova situação mantendo a propriedade da economia de exportação

nas mãos da burguesia local. Desse modo, em determinados países – a exemplo do

Brasil, Argentina, Colômbia e Uruguai –, o setor exportador permaneceu, em

certa medida, controlado pela burguesia nacional, e os laços de dependência

estiveram baseados mais no comércio e nas relações financeiras do que

propriamente no controle dos setores produtivos[1].

Esse

quadro em torno do qual se configurou a ação imperialista na América Latina, de

modo mais contemporâneo, tem passado por algumas alterações. Sublinho três

apenas: a) já não é apropriado falar de controle bancário sobre a indústria; b)

as corporações funcionam como unidades quase auto-suficientes de decisão e ação

para a acumulação de capital; c) a forma conglomerada dessas e o alcance de sua

produção acrescentam consideráveis inovações ao modo de produção capitalista.

Isto posto, é de se assinalar que a ação do imperialismo como 'ave de rapina', em

forma de ação coercitiva direta, bruta, pelo menos no contexto da América Latina,

não parece ser uma estratégia de ação prioritária no momento atual. Ao invés

disso, tem-se uma ação planejada apostando, primeiro, na persuasão, no

convencimento, na conquista da hegemonia, num articulado jogo envolvendo

setores internos, como meios de comunicação, empresários, intelectuais de

direita, etc. Conduzindo isto estão as mãos estadunidenses, por vezes

“invisíveis”, sob o disfarce de ONGs e de entidades como a United States Agency

for International Development, National Endowment

for Democracy, Open Society Foundation, Freedom

House, International Republican Institute, etc.

Retomemos o nosso fito em

relação ao primeiro facto antes realçado: o que está em causa é que,

em seu próprio continente, os Estados Unidos passaram a ter a sua hegemonia

“deslocada”, na medida em que não só emergiu um bloco de governos críticos às

perspectivas estadunidenses na região (conhecidos como governos bolivarianos: Venezuela,

Bolívia, Equador, Nicarágua) como também se tem verificado uma mudança de aliança

externa que contraria frontalmente os interesses dos EUA. Trata-se, neste caso,

do alinhamento com a Rússia, induzido pela diplomacia brasileira no âmbito dos

Brics (incluindo ainda, portanto, China, Índia e África do Sul), com novos

cenários para o comércio e de onde resultou a recente fundação de um banco de

desenvolvimento. Sob o impulso venezuelano, o alinhamento com a Rússia ocorre,

sobretudo, no plano da cooperação militar[2]. Da parte da Argentina, o

alinhamento acontece através de acordos de cooperação em áreas estratégicas,

como transporte, energia, tecnologias espaciais e militares[3].

Vamos

ao segundo facto concernente à mudança no modo de operacionalização de

estratégias políticas internas em cada país da América Latina. Se é verdade que

as parcerias com a Rússia levaram países signatárias destas a reorientarem suas

ações, também é verdade que o mesmo ocorreu com as oposições, designadamente as

oposições de direita.

Historicamente

alinhadas aos Estados Unidos, recebendo inclusive suporte da CIA, as oposições

de direita na América Latina têm dado corpo a uma nova forma de intervenção

política em seus países, para depor governos legitimamente eleitos, que difere

do tradicional modus operandi de

intervenção direta, mediante a ação dos militares (embora, em muitos caos,

essa via não seja desprezada). Trata-se da chamada ‘quartelada parlamentar’,

isto é, golpes levados a cabo sob o disfarce da legitimidade dos parlamentos,

na medida em que são eles a aprovarem o afastamento de presidentes. Foi o que ocorreu, por exemplo, no Paraguai

com a deposição do Presidente Fernando Lugo, em 2012. Outras tentativas de

golpe, combinando o antigo e o novo modus

operandi, têm sido ensaiadas contra os governos da Venezuela, do Equador e

da Bolívia.

Ainda

como decorrência do segundo facto posto em realce, temos uma desregrada disputa

de poder nas estruturas internas dos Estados latino-americanos, com incidência

no corpo diplomático, em setores militares e em serviços secretos/de

inteligência. Neste último caso, é paradigmático o que aconteceu (e ainda

continua a acontecer) na Argentina no tocante à investigação do atentado à

Associação Mutual Israelita, e designadamente, em sua fase mais recente, na

condução do processo pelo promotor Alberto Nisman, que foi encontrado morto no

último mês de Janeiro em seu apartamento em Buenos Aires, a poucos metros da

Casa Rosada – num episódio misterioso que ainda se encontra por esclarecer, se

foi assassinato ou suicídio (decidido individualmente ou induzido).

Seja

como for, ainda com Nisman em vida, conforme vasta informação divulgada (como a

fornecida pelos documentos revelados pelo Wikileaks),

a investigação do referido atentado havia se transformado num terreno de

disputa entre sectores dos serviços secretos argentinos, sendo o promotor

tutelado pela Embaixada dos Estados Unidos – a quem prestava contas

regularmente – e por um dos mais tradicionais espiões argentinos: Horacio

Antonio Situsso, conhecido também por identidades operacionais como

Jaime Situsso (o Situsso), Antonio Stiles, Aldo Stiles e Jaime Stiles,

dentre outras. Detentor de um grande poder nas estruturas da Secretaria de

Inteligência do Estado (SIDE), Situsso ingressou na mesma em 1972, prestando

serviços à cruel ditadura argentina, sendo um relevante contacto de confiança

da CIA. Diante da decisão do governo de Cristina Kirchner de reformular a SIDE,

conforme (provavelmente) a nova orientação geopolítica do país, surgiu dentro

da Secretaria um confronto de interesses entre segmentos pró-governo/nova

orientação para os serviços de inteligência e os segmentos contrários,

alinhados à influência dos Estados Unidos no órgão, tendo em Situso o principal

representante. Posto, aos poucos, no ostracismo, ele passou a valer-se do poder na SIDE para criar dificuldades

para o governo, o que incluiu aumentar ainda mais a tutela em relação ao

promotor Nisman, no sentido da utilização do caso do atentado como instrumento

para gerar desgaste à administração de Cristina Kirchner.

A

mudança de conjuntura na América Latina não pode ser concebida sem que se tenha

em atenção as perspectivas dos Estados Unidos para a região. Durante anos

ocupado com o Médio Oriente, o governo estadunidense parece se ter dado conta de

que era necessário cuidar (novamente) da influência em seu próprio continente,

principalmente considerando os novos alinhamentos externos nele promovidos

através de colaborações com a Rússia. Tendo visto naufragar a sua proposta de

formação de um grande mercado a seu favor na região, mediante a criação da Área

de Livre Comércio das Américas (ALCA), os Estados Unidos passaram a exercer com

intensidade a diplomacia da ‘geometria variável’, buscando acordos econômicos

bilaterais e, ao mesmo tempo, procurando pactos de fidelidade política com

países latino-americanos, de modo a torná-los fiéis depositários dos seus

propósitos. Por outro lado, estimulam e apoiam forças internas de oposição nos países

cujos governos agem com autonomia frente ao que é preconizado por Washington.

Estamos

em presença, portanto, de uma redefinição dos planos estadunidenses para a

América Latina. Após o fim do ciclo ditatorial na região, esse país adotou,

formalmente, uma postura de “convivência democrática” com as nações

latino-americanas, que, ao que parece, está a ser posta de lado. Essa

“convivência democrática”, em grande medida, fez parte de uma espécie de ‘ato

de contrição’ estadunidense pelo facto de ter não só apoiado as ditaduras no

continente, mas de as ter promovido por meio de golpes de Estado.

As

informações reveladas pelos documentos divulgados pelo Wikileaks são paradigmáticas a respeito da referida mudança de

posição, dando conta, em específico, do crescente interesse de Washington pelo

quadro político especificamente da América do Sul. Em verdade, a política

exterior dos Estados Unidos para a região, seja de forma explícita ou velada,

sempre visou o controle de recursos materiais estratégicos, como os campos de

petróleo na Venezuela, as minas de estanho na Bolívia, as minas de cobre no

Chile, etc., procurando, ainda, manter abertas as linhas de acesso às vias de

comunicação e transporte no Atlântico Sul e Caribe.

Não

é despropositado assinalar que possivelmente a América Latina seja a zona

estratégica mais importante para os Estados Unidos, e, dentro dela, a América

do Sul. Configurada pelos países situados abaixo do Rio Grande ou

Rio Bravo do Norte, essa é a região que apresenta maior significação

geopolítica, na estratégia dos Estados Unidos, devido ao seu enorme potencial

econômico e político[4] .

A mesma corresponde a 12 países, num espaço contíguo, da ordem de 17 milhões de

quilômetros quadrados, isto é, o dobro do território estadunidense (9.631.418 km2). Tem uma população que corresponde a cerca de 70%

da população de toda a América Latina, o equivalente a algo em torno de 6% da

população mundial, sendo de notar a sua integração linguística, visto que a

imensa maioria da sua população fala português ou espanhol, línguas estas com

acentuado potencial de iteração entre si. De resto, a América do Sul possui imensas

reservas de água doce e biodiversidade da terra, enormes riquezas em recursos

minerais e energéticos (petróleo e gás), pesca, agricultura e pecuária.

O cerco

que tem sido promovido contra a Venezuela pode ser considerado sintomático do

que aqui está a ser assinalado. Com equívocos, mas também com acertos, o

governo venezuelano corporificou no projeto bolivariano uma agenda que não só

contraria os interesses dos Estados Unidos como levou a uma mudança de foco

político na América Latina. Daí sucedem-se as tentativas de golpe no país, a

incitação interna e, mais recentemente, os boicotes de grandes redes

distribuidoras de alimentos, que têm feito faltar produtos de primeira

necessidade à população (tal qual

aconteceu no Chile contra Salvador Allende, no encadeamento que levou a sua

deposição e morte). O comunicado da Casa Branca oficializando a decisão de

considerar o governo venezuelano inimigo do país é bastante elucidativo do que

está em questão, e também mais um passo na marcha de enfrentamento ao mesmo.

Está aí

em realce o novo cenário político latino-americano. Já há mais de um século um

Presidente dos Estados Unidos (Theodore Roosevelt) prescreveu, como corolário

da Doutrina Moore (‘a América para os americanos’), o tipo de diplomacia a ser

adotado em relação à América Latina, como estratégia no sentido de garantir os

interesses estadunidenses na região. Trata-se da diplomacia do big stick, ou seja, a diplomacia do

‘fale suavemente e tenha à mão um grande porrete’, para usá-lo sempre que

necessário. Nenhuma surpresa – tratava-se, essa, de uma diplomacia em sintonia

com a Doutrina do Destino Manifesto, segundo a qual os Estados Unidos têm a

missão de polícia do mundo e a incumbência de civilizar a América Latina. Por

esta e outras razões, os latino-americanos foram levados a abraçar uma

identidade que nega o que eles são para imitar o que eles não são.

Tendo

vivido nos últimos tempos um período de ‘estabilidade democrática’, contando

com experiências que firmam um significativo grau de autonomia política, é de

se indagar se haverá retrocesso na América Latina em decorrência da nova

orientação de Washington para a região. Não sabemos, o que temos são apenas incertezas

ou, no máximo, especulações. Falta chegar o tempo das respostas, afinal é

impróprio solicitar à reflexão teórica que forneça informações a respeito de

questões para as quais a prática, como mãe da teoria, ainda não aponta uma

possibilidade objetiva.

Notas

[1]

Evidentemente, o que foi realçado, claro está, não nega elementos básicos da

teoria do imperialismo na América Latina, pois o mercado interno dos países

latino-americanos cresceu de modo limitado, o setor industrial não se expandiu

de modo significativo, a dependência financeira externa cresceu enormemente e a

produção de matéria prima, incluindo produtos alimentícios, compôs a pauta

básica das economias de exportação.

[2]

Estima-se em mais de 11 bilhões de dólares o valor dos contratos militares

assinados entre a Rússia e a Venezuela. Pequenos exemplos do resultado disso: a

República Bolivariana já recebeu do país de Putin mais de 100 mil fuzis kalashnikov AK-103, 24

caças múltiplas funções Su-30MK2, 34 helicópteros Mi-17V-5, 10helicópteros

Mi-26T e 3 helicópteros Mi-35M. Além disso, a Rússia participa da construção de

uma fábrica de montagem licenciada de amas e munições na Venezuela. Cf. o Jornal Gazeta Russa – edição em língua

portuguesa, reportagem ‘Cooperação entre Rússia e Venezuela ganha impulso’, de

06 de Junho de 2014, disponível em: http://br.rbth.com/ciencia/2014/06/06/cooperacao_militar_entre_russia_e_venezuela_ganha_impulso_25989.html.

Acessado em: 22 de Março de 2015.

.

[3]

Cf. o Jornal Gazeta Russa – edição língua portuguesa, reportagem ‘Cooperação em

energia estreita laços entre Argentina e Rússia’, de 05 de Dezembro de 2013,

disponível em: http://br.rbth.com/internacional/2013/12/05/cooperacao_em_energia_estreita_lacos_entre_argentina_e_russia_23179.html.

Acessado em: 22 de Março de 2015.

[4]

O diplomata brasileiro Samuel Pinheiro Guimarães tem sido,

historicamente, categórico a esse respeito, conforme a sua obra Quinhentos Anos de Periferia (Porto

Alegre/Rio de Janeiro: Editora Universitária/UFRGS e Editora Contraponto). De igual modo, o professor Luiz Alberto Moniz

Bandeira, especialista em histórica política, em um sintético, mas

significativo, artigo realçou os elementos da importância estratégica da

América do Sul para Washington (o artigo denomina-se ‘A Importância Geopolítica

da América do Sul para os Estados Unidos’, in Revista Espaço Acadêmico, nº 89, Outubro de 2008).

E agora?

... José? E agora, José? A interrogação que tantas vezes brota das circunstâncias da vida - ou (re)valorizar a boa música de Paulo Diniz lembrando a obra de Carlos Drummond. Aí está.

Não se surpreenda: uma padaria pode ser uma "Igreja"

Ou metáforas do absurdo que está em marcha com o 'mercado religioso'.

domingo, 22 de março de 2015

Ensino superior: encrencas e leviandades

O texto aí abaixo é da coluna do jornalista Elio Gaspari, na Folha de São Paulo (edição para assinantes, 22/03/2015). Versa sobre as irresponsabilidades que têm perpassado o ensino superior. No ritmo que vai a toada, faz cada vez mais sentido dizer que muitos passam pela universidade, mas a universidade não passa por eles. O acesso ao ensino superior tem servido para muita coisa, mas, em vezes várias, menos para o estudo e a devida formação das novas gerações, com o efetivo sentido universitário. Tem sido, por exemplo, uma escandalosa fonte de comércio (como se já não bastasse o 'comércio de eventos').

Por Elio Gaspari

O governo está diante de duas encrencas. Pela

amplitude, a maior é a do sistema de financiamento dos estudantes de faculdades

privadas. Pelo valor, é a da empresa Sete Brasil, que fabricaria sondas para a

Petrobras. Ambas foram produto da irresponsabilidade do governo e do

oportunismo de empresários que se associaram em empreendimentos condenados ao

fracasso, certos de que, na hora da conta, a patuleia seria chamada para cobrir

o buraco.

Começando pelo Fies.

Em 2010 o ministro Fernando Haddad mudou o acesso aos financiamentos da

garotada. Baixou os juros, afrouxou as fianças e criou um sistema pelo qual um

estudante que tirasse zero (repetindo, zero) na prova de redação poderia

conseguir o financiamento. Com isso floresceram empresas bilionárias. Qualquer empresário

sério saberia que essa conta não fechava, pois o dinheiro emprestado não

retornaria no volume necessário.

O governo deu-se

conta da encrenca e criou novos critérios, todos razoáveis. Centralizará a

concessão dos empréstimos, dará prioridade às escolas bem avaliadas pelo MEC e

exigirá a nota mínima de 450 pontos do Enem para o acesso ao programa. Quem

tirar zero na redação cai fora. O que em 2010 parecia ser uma solução era um

problema, e o que hoje parece ser um problema é uma solução.

As mudanças terão

duas consequências: quem não tem nota não entra, e quem não oferece ensino de

qualidade não arrecada.

Os interesses que se

atrelaram à bolsa da Viúva apresentam as mudanças do Fies como um prejuízo

social. Falso, elas é que se meteram num prejuízo fiscal. Tanto é assim que,

para manter a clientela, começaram a criar financiamentos laterais com a rede

bancária, onde não se brinca com fiança. Antes das mudanças de 2010 a rede

privada trabalhava num modelo de financiamento privado. Veio o maná do MEC e nele

refastelou-se. Agora, começam a estudar um novo caminho, talvez misto. Ele

existe. Uma estudante de Chicago, filha de um zelador, casou-se com outro negro

da classe média, educado pelos avós. Deram-se bem na vida e diplomaram-se em

Harvard. Michelle e Barack Obama levaram 25 anos para quitar os empréstimos de

US$ 80 mil dólares que tomaram para concluir seus estudos.

sábado, 21 de março de 2015

'Lassidão visionária'

Ou, de outro modo, fala Fernando Pessoa através de Álvaro de Campos.

Cansaço

Por Álvaro de Campos (heterônimo de Fernando Pessoa)

O que há em mim é sobretudo cansaço:

Não disto nem daquilo,

Nem sequer de tudo ou de nada:

Cansaço assim mesmo, ele mesmo,

Cansaço.

A subtileza das sensações inúteis,

As paixões violentas por coisa nenhuma,

Os amores intensos por o suposto em alguém,

Essas coisas todas —

Essas e o que falta nelas eternamente —;

Tudo isso faz um cansaço,

Este cansaço,

Cansaço.

Há sem dúvida quem ame o infinito,

Há sem dúvida quem deseje o impossível,

Há sem dúvida quem não queira nada —

Três tipos de idealistas, e eu nenhum deles:

Porque eu amo infinitamente o finito,

Porque eu desejo impossivelmente o possível,

Porque quero tudo, ou um pouco mais, se puder ser,

Ou até se não puder ser...

E o resultado?

Para eles a vida vivida ou sonhada,

Para eles o sonho sonhado ou vivido,

Para eles a média entre tudo e nada, isto é, isto...

Para mim só um grande, um profundo,

E, ah com que felicidade infecundo, cansaço,

Um supremíssimo cansaço,

Íssimno, íssimo, íssimo,

Cansaço...

'O que não passa de casualidade é nulo' - ciência

Sábado na boa tradição da Economia Política Clássica, na cidade do Conde, agregando professores da UFPE e da UFPB, além de outros atores sociais. Vamos de Capítulo X, do livro III, de O Capital. Desde logo, uma espécie de axioma para se procurar viver nesse instável mundo onde tudo que é sólido desmancha no ar: 'o que não passa de casualidade é nulo do ponto de vista científico, devendo considerar-se inexistente'. A seguir, o rumo que tomará a minha prosa no debate.

Interpretação do Capítulo X,

com alguns realces no Capítulo IX, do Livro III, de O Capital, de Karl Marx

Ivonaldo

Leite

1.1

-

Tempo de trabalho socialmente

necessário: tempo de trabalho necessário à produção de qualquer valor de

uso sob as condições normais em uma determinada sociedade e com o grau médio de

habilidade e de intensidade predominantes nessa sociedade. O que determina

exclusivamente a magnitude do valor de qualquer produto é, então, a quantidade

de trabalho socialmente necessário ou tempo de trabalho socialmente necessário

à sua produção. É, portanto, sinônimo de trabalho abstrato, que é a substância

do valor, se sua medida se faz em unidades de tempo. A expressão está em

contraste com o trabalho individual. Tempo padrão para a produção da mercadoria.

1.2

– Composição

orgânica do capital: relação entre os valores do capital variável e do

capital constante – Coc = v/c.

1.3

– Taxa

geral de lucro: nivelamento das taxas de lucro dos diferentes ramos.

1.4

– Taxa

média de lucro: média das taxas de lucro das empresas num determinado ramo.

1.5

– Superlucro:

É uma forma extra de mais valia, obtida por empresas que operam com uma

base técnica desenvolvida e que permite a produção de mercadorias por um menor

preço;

1.6

- Preço

de produção: custo de produção + lucro médio. Preço de produção é a

grandeza média em torno da qual, em última análise, oscilam os preços de

mercado das mercadorias, os preços pelos quais as mercadorias são vendidas. A

transformação do valor em preço de produção faz com que a mais valia passe a se

manifestar sob a forma de lucro médio.

1.7

– Mercadoria: Forma que os produtos assumem quando a produção é organizada por

meio de troca. A mercadoria tem duas características: a) pode satisfazer uma

necessidade humana, como valor de uso; b)

pode obter outras mercadorias em troca, tem poder de permutabilidade, o que

Marx chamou de valor. São os

componentes da mercadoria: a) capital constante; b) capital variável; c)

mais-valia. A grandeza de valor da mercadoria é determinada pela quantidade de

trabalho socialmente necessário. Deve ser considerada como massa total, e não

como produto isolado.

1.8 – A lei do valor regula o movimento das

mercadorias, independente de como o preço é fixado. Portanto, nada se pode

explicar em relação à oferta e à procura sem antes se conhecer a base sobre a

qual opera essa relação. “A relação entre oferta e procura reflete, primeiro, a

relação entre valor de uso e valor de troca, entre mercadoria e dinheiro, entre

comprador e vendedor, e, segundo, a relação entre produtor e consumidor” (p.

217). Mais ainda: “a relação entre procura e oferta explica apenas os desvios

que os preços de mercado têm dos valores de mercado” (p. 215).

1.9 – Há

mercadorias que são exceções, “tendo preço sem possuir valor” (215).

1.10 – O

custo capitalista da produção (cc + cv) é menor do que o seu valor (cc + cv +

mv).

1.11 – A

taxa de lucro é a forma metamorfoseada de mais valia - mv/C = mv/cc + cv.

1.12 – Com

o desenvolvimento do capitalismo, o investimento e progresso técnicos são

incrementados, aumentando a composição

orgânica do capital, o que faz surgir a tendência

à queda da taxa de lucro. Para o capitalista, o aperfeiçoamento técnico é

uma forma de auferir mais lucros; contudo, outros também pensam assim e buscam

o mesmo, intensificando a concorrência – queda da taxa de lucro e crise do

sistema.

sexta-feira, 20 de março de 2015

'O rio do tempo'

Sexta-feira, um bom dia para 'contar um conto'. Então eu conto. Logo aí abaixo, um conto do escritor moçambicano Mia Couto. No original, está "batizado" como 'Inundação'. Eu penso que tem mais graça como 'O rio do tempo'.

Por Mia Couto

Há um rio que atravessa a casa. Esse

rio, dizem, é o tempo. E as lembranças são peixes nadando ao invés da corrente.

Acredito, sim, por educação. Mas não creio. Minhas lembranças são aves. A haver

inundação é de céu, repleção de nuvem. Vos guio por essa nuvem, minha lembrança.

A casa, aquela casa nossa, era morada mais da

noite que do dia. Estranho, dirão. Noite e dia não são metades, folha e verso?

Como podiam o claro e o escuro repartir-se em desigual? Explico. Bastava que a

voz de minha mãe em canto se escutasse para que, no mais lúcido meio-dia, se

fechasse a noite. Lá fora, a chuva sonhava, tamborileira. E nós éramos meninos

para sempre.

Certa vez, porém, de nossa mãe escutámos o pranto.

Era um choro delgadinho, um fio de água, um chilrear de morcego. Mão em mão,

ficámos à porta do quarto dela. Nossos olhos boquiabertos. Ela só suspirou:

– Vosso pai jã não é meu.

Apontou o armário e pediu que o abríssemos. A

nossos olhos, bem para além do espanto, se revelaram os vestidos envelhecidos

que meu pai há muito lhe ofertara. Bastou, porém, a brisa da porta se abrindo

para que os vestidos se desfizessem em pó e, como cinzas, se enevoassem pelo

chão. Apenas os cabides balançavam, esqueletos sem corpo.

– E agora – disse a mãe -, olhem para estas cartas.

Eram apaixonados bilhetes, antigos, que minha màe

conservava numa caixa. Mas agora os papéis estavam brancos, toda a tinta se

desbotara.

– Ele foi. Tudo foi.

Desde então, a mãe se recusou a deitar no leito.

Dormia no chão. A ver se o rio do tempo a levava, numa dessas invisíveis

enxurradas. Assim dizia, queixosa. Em poucos dias, se aparentou às sombras,

desleixando todo seu volume.

– Quero perder todas as forças. Assim não tenho

mais esperas.

– Durma na cama, mãe.

– Não quero. Que a cama é engolidora de saudade.

E ela queria guardar aquela saudade. Como se

aquela ausência fosse o único trofeu de sua vida.

Não tinham passado nem semanas desde que meu pai

se volatilizara quando, numa certa noite, não me desceu o sono. Eu estava

pressentimental, incapaz de me guardar no leito. Fui ao quarto dos meus pais.

Minha mãe lá estava, envolta no lençol até à cabeça. Acordei-a. O seu rosto

assomou à penumbra doce que pairava. Estava sorridente.

– Não faça barulho, meu filho. Não acorde seu pai.

– Meu pai?

– Seu pai está aqui, muito comigo.

Levantou-se com cuidado de não desalinhar o

lençol. Como se ocultasse algo debaixo do pano. Foi à cozinha e serviu-se de

água. Sentei-me com ela, na mesa onde se acumulavam as panelas do jantar.

– Como eu o chamei, quer saber?

Tinha sido o seu cantar. Que eu não tinha notado,

porque o fizera em surdina. Mas ela cantara, sem parar, desde que ele saíra. E

agora, olhando o chão da cozinha, ela dizia:

– Talvez uma minha voz seja um pano; sim, um pano

que limpa o tempo.

No dia seguinte, a mãe cumpria a vontade de

domingo, comparecida na igreja, seu magro joelho cumprimentando a terra.

Sabendo que ela iria demorar eu voltei ao seu quarto e ali me deixei por um

instante. A porta do armário escancarada deixava entrever as entranhas da

sombra. Me aproximei. A surpresa me abalou: de novo se enfunavam os vestidos,

cheios de formas e cores. De imediato, me virei a espreitar a caixa onde se

guardavam as lembranças de namoro de meus pais. A tinta regressara ao papel, as

cartas de meu velho pai se haviam recomposto? Mas não abri. Tive medo. Porque

eu, secretamente, sabia a resposta.

Saí no bico do pé, quando senti minha mãe

entrando. E me esgueirei pelo quintal, deitando passo na estrada de areia. Ali

me retive a contemplar a casa como que irrealizada em pintura. Entendi que por

muita que fosse a estrada eu nunca ficaria longe daquele lugar. Nesse instante,

escutei o canto doce de minha mãe. Foi quando eu vi a casa esmorecer, engolida

por um rio que tudo inundava.

--------------------------

Fonte: http://www.contioutra.com/inundacao-um-conto-de-mia-couto/

Assinar:

Postagens (Atom)