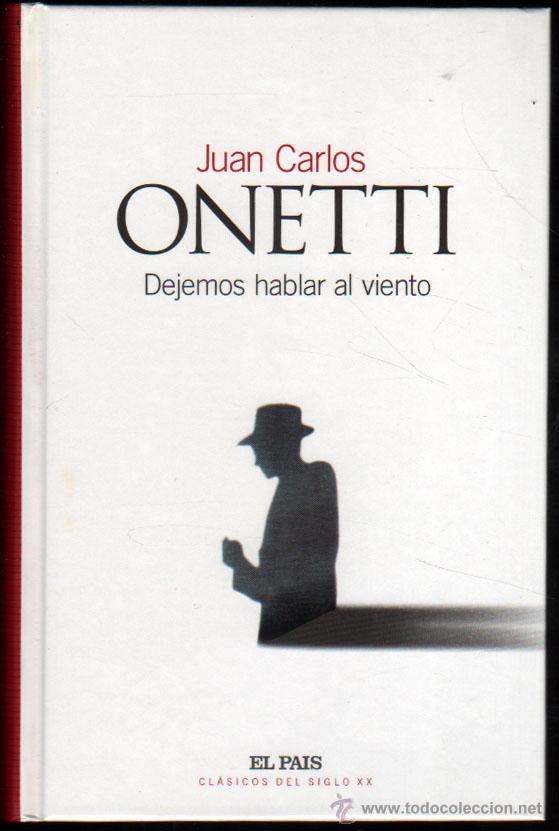

Juan Carlos Onetti

Mucho tiempo atrás, cuando todos teníamos veinte años

o poco más, cedí a la tentación de ser Dios, absurda, azarosa, y respectando

mis límites. Era en Santa María, en un marzo húmedo y caluroso con apenas amagos,

alharacas de tormenta, como si el tiempo hubiera aceptado la modalidad de los

pobladores del otro lado, de Lavanda, río medio.

Esta tentación, cuando es genuina, prefiere visitar a

los desesperanzados, a los que cayeron en la trampa de un destino ordenado.

Todo era tan fácil y erróneo como una operación aritmética

de primer año: con lo que yo renuncie a usar puedo hacer la dicha de otro.

Debe ser, y es penoso empezar a decir con dulzura esta

clase de cosas: la vejez, los pasados, continuar diciéndolos así.

(…)

Separado de Santa María, andaba, más o menos era,

entre los habitantes de Lavanda con un poder de separación, de crítica, de

paciencia y entrega que me hizo feliz o no sufriente durante muchos meses. Los

miraba sin dejar de verme; hablaba diciendo casi siempre las frases correctas y

ellos se equivocaban pocas veces.

Andaba entre cuerpos y voces sin extraviar el rumbo que

ellos se habían impuesto, tenaces e involuntarios, olvidados de la hora de la

muerte, amén, ignorando que el tiempo no existe, no es.